Как проводится лечение подчелюстного лимфаденита?

Подчелюстной лимфаденит, инфекционное поражение подчелюстных лимфоузлов — широко распространенное заболевание средней тяжести.

Подвержены ему люди всех возрастов, оно легко поддается лечению, но запущенное — может стать источником широкого спектра проблем со здоровьем.

Причины появления болезни

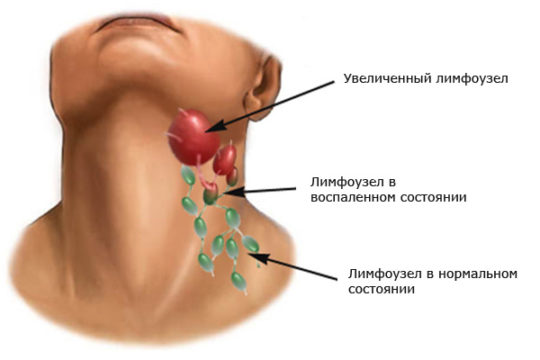

Лимфатические узлы предназначены для фильтрации лимфы, служат своеобразным барьером между ней и кровеносной системой.

Когда в межклеточном пространстве оказываются зловредные микроорганизмы, они не попадают в сердечно-сосудистую систему, а остаются в лимфоузлах.

Если иммунитет не справляется с их подавлением, воспаляется и сам пораженный узел.

За этим следует наполнение узла экссудатом, инфильтрация тканей, рост и размножение клеток, из-за чего он резко разбухает.

Таким образом, лимфаденит поднижнечелюстного узла возникает при стрептококковом или стафилококковом поражении расположенных поблизости органов:

- Зубов (кариес, стоматит);

- Десен (гингивит, пародонтит), у младенцев — при прорезывании зубов;

- Носоглотки (носовых пазух, гортани, миндалин);

- Среднего и внутреннего уха;

- Костей челюсти;

- Инфицированной травмы кожных покровов.

В ряде случаев, причина возникновения подчелюстного лимфаденита — глобальная инфекция, распространившаяся по всему организму:

Виды и степени развития

Выделяют несколько форм и степеней тяжести подчелюстного лимфаденита.

- Левосторонний, если поражены узлы с левой стороны шеи;

- Правосторонний, если справа;

- Двухсторонний, если с обеих сторон.

По течению он делится на:

- Острый, характеризуется быстрым, до двух недель, течением. Симптомы возникают в одном, или одновременно в нескольких узлах. Шейные лимфоузлы увеличиваются, на ощупь болезненны, кожа вокруг них краснеет;

- Подострый лимфаденит диагностируют очень редко, протекает он 2-4 недели. Отличается он только меньшей выраженностью окраски кожи;

- Хронический. Длится гораздо дольше, более месяца. Лимфоузлы твердеют, безболезненны. Воспалительный процесс протекает волнообразно, периоды обострения сменяются периодами ремиссии. Может свидетельствовать о системной инфекции или онкологическом заболевании.

По характеру изменения лимфоузлов его делят на:

- Гнойный лимфаденит, будучи запущенным, грозит прорывом гноя в окружающие ткани;

- Серозный, без разъедающих выделений;

- Некротический, достаточно редко диагностируется, лимфоузел частично или полностью отмирает;

- Гиперпластический. При таком происходит разрастание тканей лимфоузла.

По вызвавшим его микроорганизмам:

- Неспецифический, при стафилло и стрептококковом поражении;

- Специфический, вызванный палочкой Коха (туберкулез), бледной трепонемой (сифилис) и прочими.

В международном классификаторе болезней подчелюстному лимфадениту присвоен номер L-04.0. У лимфаденопатии (увеличения лимфоузлов без уточнения причины) код по МКБ 10 редакции — R59.9.

Симптомы и методы диагностики

На первых порах лимфаденит никак не проявляет себя, но очень быстро появляются такие характерные симптомы, как:

- Опухание пораженных узлов, порой до семи сантиметров в диаметре, челюсть при этом выглядит крайне неестественно;

- Болезненность при надавливании, затрудненное глотание;

- Покраснение кожи в месте узла.

Следующие симптомы подчелюстного лимфаденита появляются при развитии острой формы:

- Повышается температура тела, вплоть до сорока градусов;

- Общая слабость организма;

- Воспаляется слизистая оболочка рта;

- Приступы отдающей в ухо боли.

При хроническом течении — появления этих симптомов не происходит.

Постановка диагноза начинается с анализа анамнеза и осмотра внешних признаков болезни. При остром поверхностном поражении этого обычно достаточно.

В том случае, если симптомы неспецифичны, неясна причина заболевания, назначается также ряд диагностических процедур:

- Общий анализ крови. Ожидается повышенный уровень лейкоцитов;

- Ультразвуковое исследование лимфоузлов;

- Рентгенографическое исследование грудной клетки;

- Пробы Манту и Пирке на туберкулез;

- Пункция и биопсия пораженного лимфоузла и исследование взятого материала.

Дифференциальная диагностика нужна, чтобы исключить такие варианты, как:

- Метастазы от злокачественных новообразований;

- Опухоли слюнных желез;

- Остеомиелит, лейкоз, саркоидоз;

- Гранулирующий периодонтит;

- Кисты;

- СПИД.

Только исключив все возможные лишние варианты можно приступать к лечению.

Как лечится лимфаденит?

Челюстной лимфаденит — потенциально опасное заболевание.

При возникновении его как у детей, так и взрослых, недопустимо самолечение, требуется помощь специалистов.

Для успешного исцеления от болезни первостепенную важность имеет устранение ее источника.

В случае лимфаденита это может означать лечение респираторных заболеваний, курс против генерализованного первичного заболевания.

При проблемной полости рта — проводят ее санацию, состоящую из пломбирования или удаления больных зубов, удаления нервов пораженных пульпитом, пораженных перитонитом десен и слизистой оболочки полости рта.

Воспаление самого узла лечится, в большинстве случаев — антибиотиками. Как дополнение к ним — назначают УВЧ-терапию или кварцевое облучение.

В случае гнойного поражения лимфоузла, если консервативных методов недостаточно, последним вариантом остается хирургия, производится несложная операция по его дренажу или удалению. После нее также выписывается курс антибиотика.

С помощью антибиотиков

Самый частый вариант терапии лимфаденита — это лечение антибиотиками.

Какие из них обычно используются:

- Ампициллин, амоксициллин и он же в сочетании с клавулановой кислотой, амоксиклав;

- Антибиотики цефалоспоринового ряда — цефтриаксон, цефтазидим, цефиксим, цефалексин;

- Линкозамиды: клиндамицин, линкомицин.

Подобрать верный препарат может только специалист на основе информации о возбудителе болезни.

Важно пить антибиотики до полной победы над микроорганизмами, чтобы не появилось резистентности к ним у недолеченных бактерий.

При назначении антибиотиков применяют и обычные противовоспалительные средства:

- Гепариновые мази;

- Троксевазин;

- Борный вазелин.

Эти лекарства наносят на зону пораженного лимфоузла.

Рецепты народной медицины

Вылечиться от лимфаденита в домашних условиях практически невозможно, но народные средства будут полезны как дополнение обычному лечению.

Применяя те или иные рецепты необходимо обсудить их состав и дозировку с лечащим врачом.

Чем же лечить лимфаденит:

- Имбирный чай. Натертый имбирь заливают горячей водой (не кипятком!) и оставляют на несколько часов. Можно просто пить и полоскать им горло, можно добавлять мед и лимон. Полезно будет добавление к имбирю сушеных ягод шиповника;

- Отвар из черники. Свежие ягоды необходимо растолочь и залить кашицу водой. Пить такой витаминизированный напиток следует перед едой;

- Спиртовая настойка эхинацеи. Ее применяют как для компрессов на ночь, так и внутрь, в пропорции тридцать — сорок капель на полстакана воды, трижды в день;

- Запеченный лук тоже прикладывают на ночь, перед прикладыванием необходимо остудить лук до температуры, исключающей ожоги;

- Сборы со зверобоем, тысячелистником, чистотелом, ромашкой, календулой, шалфеем можно купить в аптеках, а в сезон цветения — собрать собственноручно. Их отвары употребляют внутрь и используют для примочек;

- Чеснок употребляют в сыром виде, но полезен и настой. Протертый чеснок заливают холодной водой, настаивают и фильтруют.

Использование народных методов не должно исключать обращения в клинику, гнойная форма лимфаденита может быть вылечена только оперативно.

Профилактические меры

Специфических мер для профилактики лимфаденита не существует, но есть ряд общих рекомендаций, выполняя которые можно существенно сократить риск его возникновения:

- Своевременное лечение болезней полости рта, носоглотки и ОРВИ. Недопустимы любые нагрузки во время лечения;

- Закаливание организма;

- Предупреждение ран и царапин на коже, своевременное вскрытие фурункулов.

Поскольку частая причина лимфаденита — это болезни зубов, то необходимо тщательно следить за их здоровьем:

- Регулярный уход за зубами, правильная чистка. При сложном прикусе или ношении брекетов чистка должна производиться ершиком с использованием качественной зубной пасты;

- Профессиональная чистка зубного камня у стоматолога;

- Использование зубной нити после еды.

Лимфаденит может быть спровоцирован переохлаждением, так что в холодное время года следует следить за тем, чтобы шея была в тепле.

Возможные осложнения и прогноз

Оставленный без лечения лимфаденит в лучшем случае переходит в хроническую форму.

Если запустить гнойную форму, узел может расплавиться, что грозит такими осложнениями, как:

- Периаденит;

- Аденофлегмона;

- Незаживающие свищи в трахею или пищевод;

- Сепсис и вызванный им летальный исход.

После хронического — лимфоузел рубцуется, может частично или полностью зарасти соединительной тканью, что нарушит лимфоотток.

Своевременно вылеченный лимфаденит завершается полным выздоровлением пациента.

Подчелюстной лимфаденит: причины, стадии и симптомы, лечение, профилактика

В челюстных лимфатических узлах происходит обработка лимфы, циркулирующей в клетках и капиллярах ротовой полости и области головы. Подчелюстной лимфаденит относится к полиэтиологическим заболеваниям: причиной его развития могут стать как хронические болезни, так и инфекции в острой стадии. Болезнь требует обязательного лечения у специалиста, самостоятельно вылечить лимфаденит невозможно.

Что такое подчелюстной лимфаденит, стадии развития

Подчелюстным лимфаденитом называется воспаление шейных и подчелюстных лимфоузлов, которое бывает острым и хроническим. Часто заболевание вторично, то есть возникает не самостоятельно, а как симптом первичной инфекции.

Острая стадия

При острой форме болезни может воспалиться один лимфоузел либо несколько. В зависимости от того, какой экссудат содержится в воспаленном узле – гной или серозная жидкость – лимфаденит подразделяют на гнойный и негнойный. Лечится острая форма болезни путем удаления гноя из лимфоузла и устранения первопричины воспаления.

При наличии внутри лимфоузла гноя существует опасность его прорыва и заражения окружающих тканей.

Хроническая стадия

Переход заболевания в хроническую фазу является следствием отсутствия адекватного лечения. Узел больше не увеличивается в размерах и затвердевает. Болевой синдром усиливается, и возникает сильная интоксикация организма. Кожа вокруг узла становится багровой.

По сравнению с острой фазой болезни, при хроническом лимфадените отчетливо заметно увеличение площади воспаленных тканей вокруг лимфоузла. Опасность этой формы протекания патологии состоит в том, что может потребоваться удаление лимфатического узла.

Причины возникновения подчелюстного лимфаденита

Воспаление шейных и челюстных лимфоузлов связано преимущественно с болезнями ротовой полости и органов дыхания. Основными причинами подчелюстного лимфаденита являются:

- Перенесенная респираторная инфекция в острой форме вирусного или бактериального происхождения без характерной локализации.

- Стоматологические заболевания. Особенно часто причиной воспалительного процесса в поднижнечелюстных лимфоузлах становится запущенный кариес или одно из его осложнений: пульпит, периодонтит, гингивит, пародонтит, пародонтоз.

- Наличие в анамнезе заболеваний горла: тонзиллита, хронической ангины, фарингита, аденоидита.

- Острый отит.

- Хроническое либо острое воспаление носовых пазух: фронтит, гайморит, синусит.

- Механическое повреждение подчелюстного лимфатического узла, вызванное травмой.

- Наличие в организме очагов хронического воспаления, характерных для ревматоидного артрита, ЗППП, ВИЧ.

- Инфицирование организма палочкой Коха. Наличие микроорганизма необязательно влечет развитие туберкулезного процесса, поэтому пациент может и не знать о заражении. Но даже в подавленном состоянии палочка Коха может поражать лимфоузлы.

Симптомы, фото и диагностика подчелюстного лимфаденита

Отличить подчелюстной лимфаденит от обычного увеличения лимфоузлов, возникающего при пониженном иммунитете, можно по наличию болезненных ощущений и уплотнения. Если при прикосновении к узлу не возникает боль, и не прощупывается уплотнение, его увеличение может быть спровоцировано пониженным иммунитетом. Уплотнение лимфоузла может сигнализировать о развитии онкологии, поэтому при его обнаружении необходимо срочно обследоваться у врача.

Для подчелюстного лимфаденита характерно увеличение лимфатических узлов, но оно не является главным симптомом. Чтобы у врача возникло подозрение на лимфаденит, должен проявиться как минимум один из перечисленных признаков:

- Болевой синдром. На ранних этапах развития болезни отмечаются ноющие тянущие боли высокой интенсивности в нижней части головы – под нижней челюстью. Сильная боль ощущается при легком нажатии на лимфоузел, в процессе жевания, при зевании, повороте головы. По мере прогрессирования заболевания усиливается боль при пальпации, а затем и в состоянии покоя. Самостоятельно купировать болевой синдром пациентам не удается.

- Значительное увеличение лимфоузла и сильный отек, который затрудняет глотание и провоцирует возникновение ощущения распирания в подъязычной области. При глотании возникает ощущение, что кусок пищи слишком велик. Затрудняется речь.

- Затрудненное дыхание. Возникает постепенно, сопровождается синюшностью носогубного треугольника и бледностью кожных покровов лица.

- Визуально заметная припухлость под щекой. Размер уплотнения зависит от тяжести протекающего патологического процесса, количества серозной жидкости и гноя.

- Повышение температуры тела до 39–40 °C, которое может сопровождаться сильной головной болью и потливостью. Такая температура плохо сбивается обычными жаропонижающими средствами.

- Покраснение кожных покровов над узлом и вокруг него. Если в узле скопился гной, кожа вокруг него приобретет выраженный багровый оттенок. Обнаружить скопление гноя можно при пальпации, гной прощупывается даже через фактуру кожи и узла.

При наличии признаков воспаления поднижнечелюстного лимфоузла необходимо обратиться за помощью к врачу. Лечением лимфаденита занимаются терапевты, отоларингологи и хирурги.

Фото: хроническое воспаление лимфатического узла

Фото: острое воспаление лимфатического узла

Кроме визуального осмотра и прощупывания узла, врачи используют еще несколько методов клинической диагностики:

- Общий анализ крови. При развитии подчелюстного лимфаденита отмечается значительное повышение уровня лейкоцитов в крови.

- Ультразвуковое исследование. Позволяет выявить наличие гноя и серозной жидкости внутри лимфоузла.

- Бактериологический анализ жидкости из лимфоузла. Позволяет определить тип бактерии, вызвавшей воспаление, и подобрать наиболее эффективные антибиотики.

- Проведение полной дифференциальной (исключающей иные болезни) диагностики. Необходимо в связи со схожестью симптомов подчелюстного лимфаденита с другими заболеваниями: воспалением слюнных желез, аденоидитом.

Для назначения корректного лечения необходимо выявить форму заболевания и определить тяжесть патологического процесса.

Как лечить подчелюстной лимфаденит

Полностью вылечить воспаление поднижнечелюстных лимфоузлов можно только при комплексном подходе. Схему лечения подчелюстного лимфаденита у ребенка или взрослого врач определяет, изучив все симптомы и анамнез больного.

Первый этап лечения осуществляется стоматологами и хирургами и может включать медикаментозные и хирургические методы терапии. На этом этапе должны быть решены две главные задачи – санация очага инфекции и купирование болевого синдрома. Основными группами назначаемых препаратов являются:

- Антибиотики. В подавляющем большинстве случаев заболевание имеет бактериальную природу, поэтому лечение подчелюстного лимфаденита требует приема антибиотиков. Обычно используются антибиотики пенициллинового ряда, так как характерными возбудителями заболевания являются стрептококки или стафилококки. Чтобы подобрать наиболее эффективный препарат, врач может назначить пациенту взятие пункции, позволяющей определить стойкость бактерий к тому или иному лекарству. Обычно назначается Ампициллин, Ампиокс, Оксациллин, Бициллин, Амоксициллин или Тикарциллин.

- Противовоспалительные средства. Используются для снятия воспаления. Лекарство должен подбирать лечащий врач с учетом течения заболевания и анамнеза.

- Анальгетики. Необходимы исключительно для того, чтобы устранить острый болевой синдром. Анальгетики являются сопутствующим медикаментом, основное лекарство при подчелюстном лимфадените у взрослых – антибиотики.

Параллельно с медикаментозной терапией врач выполняет санирование очагов инфицирования. Если причиной болезни стало воспаление слизистой оболочки ротовой полости, то лечить его будет хирург-стоматолог.

Чтобы быстро снять воспаление и ускорить процесс выздоровления при гнойной форме лимфаденита, узел вскрывается хирургическим путем, после чего из него удаляется скопившийся гной.

Когда будет устранен первоисточник воспаления, и минует острый период болезни, врач назначит пациенту физиопроцедуры. Особенно эффективен электрофорез. На этом этапе лечения можно использовать народные средства для скорейшего восстановления.

Подчелюстной лимфаденит у детей

У детей подчелюстной лимфаденит возникает реже, чем у взрослых. У малышей до трех лет заболевание и вовсе не может развиться, что обусловлено особенностями формирования лимфатической системы.

Фото: подчелюстной лимфаденит у ребенка

Если ребенка беспокоит боль в шейной или челюстной области, родителям следует аккуратно прощупать его узлы. Здоровые лимфоузлы довольно мягкие и подвижные, а сама процедура абсолютно безболезненна. При появлении болезненных ощущений или обнаружении уплотнения следует срочно обратиться к педиатру.

Основной причиной воспаления детских лимфоузлов являются заболевания зубов, десен и инфекция в носоглотке. Схему лечения подчелюстного лимфаденита у ребенка врач определяет индивидуально с учетом возраста пациента и допустимости приема медикаментов.

Профилактика подчелюстного лимфаденита

Профилактика подчелюстного лимфаденита заключается в проведении мероприятий, предупреждающих развитие заболеваний, которые могут стать причиной возникновения воспалительного процесса в лимфоузлах:

- В периоды эпидемии ОРЗ следует избегать мест массового скопления людей и выполнять все меры профилактики респираторных заболеваний.

- Нужно своевременно проходить обследование у стоматолога и выполнять все необходимые лечебные мероприятия.

- Надо правильно и до конца лечить заболевания носоглотки, не допускать перехода острых форм ЛОР-патологий в хронические.

Причины, симптомы, лечение и профилактика подчелюстного лимфаденита у детей и взрослых

Лимфатическая система играет важную роль в организме человека. Она участвует не только в его очищении, но и в транспортировке иммунных клеток к очагу воспаления, доставке липофильных лекарств к патологическому участку. Система состоит из множества капилляров, сосудов, узлов, стволов и протоков. Узлы служат своеобразным фильтром на пути у болезнетворных агентов. Если таких микроорганизмов много, может произойти воспаление лимфатического узла. Оно возникает в разных анатомических областях. Разберем подробно подчелюстной лимфаденит — воспаление региональных узлов.

Основные причины возникновения заболевания

Лимфатические узлы выполняют функцию барьера. Они преграждают путь бактериям и вирусам, которые проникли в организм. Подчелюстной тип лимфаденита у детей и взрослых возникает в случае, когда лимфоузлы начинают активно бороться с инфекционным агентом. Узлы подчелюстной области очищают лимфу головы и ротовой полости.

Лимфатические узлы выполняют функцию барьера. Они преграждают путь бактериям и вирусам, которые проникли в организм. Подчелюстной тип лимфаденита у детей и взрослых возникает в случае, когда лимфоузлы начинают активно бороться с инфекционным агентом. Узлы подчелюстной области очищают лимфу головы и ротовой полости.

Основные причины развития подчелюстного лимфаденита:

- кариес;

- ОРВИ;

- бактериальная инфекция;

- отит;

- пародонтит;

- пульпит, периодонтит;

- гингивит;

- воспаление носовых пазух;

- любое механическое повреждение области головы и рта;

- вторичное поражение лимфатических узлов вследствие сифилиса, туберкулеза, ревматоидный артрит;

- снижение иммунитета;

- онкологические заболевания;

- у маленьких детей увеличению лимфоузлов способствует прорезывание зубов.

Разновидности и симптомы

Существуют 2 формы болезни — острая и хроническая. Первый – наиболее тяжелый вариант лимфаденита. Острый вариант заболевания характеризуется воспалением нескольких узлов одновременно. В этом случае речь идет о гнойном процессе, который перемещается по лимфотоку. Возможен прорыв узла и распространение инфекции по всем органам и системам. Длительность течения заболевания, как правило, составляет около 2-х недель.

Существуют 2 формы болезни — острая и хроническая. Первый – наиболее тяжелый вариант лимфаденита. Острый вариант заболевания характеризуется воспалением нескольких узлов одновременно. В этом случае речь идет о гнойном процессе, который перемещается по лимфотоку. Возможен прорыв узла и распространение инфекции по всем органам и системам. Длительность течения заболевания, как правило, составляет около 2-х недель.

Общим симптомом для острого и хронического процесса является увеличение узлов (на фото показан поднижнечелюстной воспалительный процесс слева у ребенка). Возможно возникновение болезненности. Через некоторое время эти признаки становятся более выраженными. К первым проявлениям присоединяется отек близлежащих тканей.

Острая форма

Лимфаденит всегда характеризуется болезненностью воспаленных узлов, их подвижностью и плотной структурой. Наблюдаются локальный отек и покраснение тканей. Если это гнойная форма, происходит деструкция лимфоузла (при серозной этого не наблюдается). Он перестает выполнять свою работу и становится источником новой инфекции.

Основными симптомами острого подчелюстного лимфаденита являются:

- сильная боль, которая усиливается при надавливании на место воспаления;

- повышение температуры тела;

- нарастание симптомов интоксикации: слабость, снижение аппетита, головная боль;

- ощущение дискомфорта при жевании;

- тошнота;

- уменьшение или прекращение подвижности узла.

Хроническая форма

При подчелюстном хроническом лимфадените увеличение узлов наблюдается периодически. Отмечается небольшое повышение температуры тела. Лимфоузлы остаются подвижными, их болезненность незначительна. В таком случае необходимо срочно обращаться к врачу.

Хроническая форма — последствие острой при отсутствии своевременного лечения. Такое воспаление формируется и на фоне длительного заболевания, например, онкологического. Оперативное вмешательство может стать причиной хронизации лимфаденита. Длительность течения заболевания — более 4 недель.

Диагностические методы

При увеличении или воспалении лимфоузлов рекомендуется в первую очередь посетить врача-терапевта. Диагноз «лимфаденит» ставится в зависимости от внешних проявления и данных собранного анамнеза. Врач обращает внимание, есть ли во рту признаки воспаления.

Для уточнения агента, вызвавшего воспалительный процесс, требуются консультации узких специалистов (инфекциониста, онколога, фтизиатра) и назначаются дополнительные методы обследования:

Ультразвуковое исследование используют для определения количества пораженных узлов и выявления возможного онкологического процесса. В лимфоузлах диагностируются анэхогенные участки, которые могут перерождаться в абсцессы. При обычном лимфадените кровеносные сосуды расширены в узлах, а при наличии метастазов они остаются без изменений.

Ультразвуковое исследование используют для определения количества пораженных узлов и выявления возможного онкологического процесса. В лимфоузлах диагностируются анэхогенные участки, которые могут перерождаться в абсцессы. При обычном лимфадените кровеносные сосуды расширены в узлах, а при наличии метастазов они остаются без изменений.- Общий анализ крови. О воспалительном процессе в организме свидетельствует повышение уровня СОЭ, лейкоцитов. Для определения возбудителя обязательны показатели моноцитов (более 9% — грибок или вирус, менее 2% — инфекция в самом лимфоузле), нейтрофилов (более 72% — бактерии), лимфоцитов (более 40% — вирус).

- Рентген позволяет оценить состояние глубоко расположенных лимфатических узлов. При туберкулезе в лимфоузлах могут обнаружиться кальцинаты.

- Компьютерная томография — более информативный метод. При исследовании используется контрастное вещество. КТ позволяет определить наличие гнойного процесса и уточнить его локализацию.

- Биопсия назначается при подозрении на онкологию. Это болезненная процедура, которая имеет ряд противопоказаний. С ее помощью выявляют раковые клетки и возбудителей неспецифического лимфаденита. Материалы направляют на бакпосев.

Способы лечения подчелюстного лимфаденита

Используется консервативный метод терапии, основанный на приеме лекарственных препаратов, а также народные средства.

Медикаментозная терапия

Существуют средства общего и местного действия. Для достижения быстрого эффекта назначается комплексная терапия. Лечение лимфаденита (острого или затяжного) у взрослых и детей проходит практически по одной схеме, различаются только дозировки препаратов. Все мероприятия направлены на устранение причин патологии. Главные методы первичного лечения — санация полости рта, устранение кариеса.

При бактериальной природе заболевания назначаются антибиотики:

- Сумамед. Дозировка зависит от возраста пациента и формы выпуска препарата. Ребенку от 6 месяцев до 3 лет назначают суспензию 1 раз в сутки за час до или через два часа после еды. Дозировка зависит от массы тела (10 мг на 1 кг). Максимальная суточная доза не должна превышать 500 мг. Капсулы и таблетки назначают взрослым и детям старше 12 лет. Порядок приема и суточная норма — такие же, как и при использовании суспензии. Курс — 3 дня.

- Амоксициллин. Взрослым и детям старше 10 лет назначается разовая доза 250-500 мг. Дети от 5 до 10 лет принимают по 250 мг. Малыши в возрасте 2-5 лет — 125 мг, до 24 месяцев — 20 мг/кг. Интервал между приемами — 8 часов.

Аугментин. Пациентам старше 18 лет — по 250 мг 3 раза в сутки, детям от 12 лет — по 125 мг 3 раза в сутки. Малыши с 3 месяцев до 12 лет принимают антибиотик в виде суспензии. Дозировка зависит от массы тела.

Аугментин. Пациентам старше 18 лет — по 250 мг 3 раза в сутки, детям от 12 лет — по 125 мг 3 раза в сутки. Малыши с 3 месяцев до 12 лет принимают антибиотик в виде суспензии. Дозировка зависит от массы тела.

При вирусной природе заболевания назначение антибиотиков нецелесообразно. Врач назначает противовирусные лекарства:

- Ацикловир (по 200-500 мг 3-4 раза в день, курс — 10 суток);

- Римантадин (до 5 лет — по 5 мг/кг 1 раз в сутки, лицам старше 10 лет — по 100 мг 2 раза в сутки).

Возможно назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как Нимесил и Кеторолак.

Рекомендуется использование медикаментов наружного действия. К ним относятся:

- гепариновая мазь — усиливает приток крови к воспаленному участку, тем самым устраняя застойные явления;

- ихтиловая мазь (обладает антимикробными свойствами);

- линимент Вишневского (антимикробный препарат).

Гели и мази с противовоспалительными компонентами облегчают боль и уменьшают отек.

Народные средства

В домашних условиях возможно лечение лимфаденита любого типа с помощью народных средств. Такие методы применяют для снижения воспалительных процессов, однако необходимо сочетать их с традиционной медициной. Народные лекарства наиболее эффективны на ранних стадиях болезни.

настой из корней одуванчика — 10 г измельченного растения залить 1 ст. кипятка, настаивать 4 часа, давать по 1 ст.л. 3-4 раза в день;

настой из корней одуванчика — 10 г измельченного растения залить 1 ст. кипятка, настаивать 4 часа, давать по 1 ст.л. 3-4 раза в день;- 3 ст.л. сухих цветков крапивы залить 1 л горячей воды, настоять 2 часа, пить по 100 мл 2 раза в сутки — такое средство помогает вывести токсины;

- сок алоэ обладает противомикробным эффектом — 100 г смешать с 200 г меда, настаивать сутки, принимать по 1-2 ч.л. 2 раза в сутки;

- настой эхинацеи активизирует иммунитет, повышая его устойчивость к болезнетворным микроорганизмам — 100 г сухих и измельченных корней залить 500 мл спирта (60% раствор), настаивать 14 дней, применять наружно и внутрь (взрослые — 20-40 капель на 100 мл воды 2 раза в сутки, дети — 5-10 капель на 100 мл воды 1 раз в день);

- смешать по 1 части сушеной крапивы, тысячелистника, шишек хмеля, душицы и 3 части хвоща полевого, 1 ст.л. сбора залить 300 мл воды, томить на водяной бане 15 минут, пить по 100 мл за полчаса до еды 3 раза в день;

- настой из листьев омелы для компрессов — 1 ст.л. сухих листьев залить 300 мл воды, 20 минут держать на водяной бане, остывшим настоем пропитать марлевую салфетку, держать 2 часа на воспаленном участке под клеенкой;

- настой на основе сбора полыни, душицы, мяты перечной, листьев и побегов малины, липового цвета, травы лабазника, корня одуванчика — измельченные растения высушить и смешать в равных пропорциях, 2 ст.л. смеси залить 500 мл кипятка, настаивать в термосе 8 часов, пить по 100 мл 5 раз в день;

- листья грецкого ореха измельчить, залить кипятком и держать 20 минут, массу завернуть в салфетку, приложить к патологическому участку, оставить на 2 часа — компресс делать дважды в сутки.

Профилактика

Меры профилактики для предупреждения заболевания:

- своевременное лечение кариеса;

- предупреждение травматизации кожи в области головы;

- недопущение инфицирования раневой поверхности;

- своевременное и адекватное лечение ангины, тонзиллита, воспаления носовых пазух;

- профилактическая диагностика туберкулеза, сифилиса;

- своевременное выявление онкологических заболеваний.

6 рекомендаций для тех, кто подозревает у себя подчелюстной лимфаденит

Некоторые заболевания могут застать врасплох. Например, о такой патологии, как подчелюстной лимфаденит знают далеко не все. Потому те, кому нужна помощь, игнорируя начальные симптомы и отказываясь от своевременного лечения, теряют драгоценное время, а впоследствии сталкиваются с тяжелыми осложнениями, которых легко можно было избежать.

По какой причине могут воспалиться лимфоузлы?

По какой причине могут воспалиться лимфоузлы?

Чтобы с вами никогда не случилось подобного, редакция портала UltraSmile.ru советует прочитать статью об этом заболевании и в случае чего действовать незамедлительно.

Выясните причину появления заболевания

Лимфаденит подчелюстной – патология, при которой воспаляются нижнечелюстные лимфоузлы. Как известно, лимфоузлы являются своеобразными естественными фильтрами нашего организма, отвечающими за стойкость иммунитета. Именно они не пропускают в кровеносную систему различные патогенные микроорганизмы и защищают ее. Но сами лимфоузлы могут быть подвержены атаке бактерий и в первую очередь страдают, если здоровье человека становится уязвимым в результате полученных травм или ослабления иммунитета. Заболевание может возникнуть на фоне ангины, тонзиллита, гайморита.

У детей воспаляются лимфоузлы чаще всего в периоды прорезывания зубов и смены молочного прикуса на постоянный. Привести к патологии может и сбой в работе иммунной системы, например, красная волчанка или ревматоидный артрит.

На фото показан подчелюстной лимфаденит

На фото показан подчелюстной лимфаденит

Самой же распространенной причиной, по которой лимфоузлы воспаляются, становится близость источника инфицирования, преобладание в микрофлоре полости рта стафилококка и стрептококка, а также отсутствие мер по санации зубов и десен, когда во рту у пациента обнаруживается застарелый кариес или пульпит, стоматит, гингивит или пародонтит. Причиной появления проблемы может стать наличие воспалительного процесса под установленными ранее коронками, пломбами, протезными конструкциями. Поэтому если вы давно не посещали стоматолога, то очень велика вероятность того, что у вас возникнет лимфаденит.

«Конечно, лимфаденит чаще всего возникает при недобросовестном отношении пациентов к состоянию зубов и десен, при несвоевременном решении стоматологических проблем. Но в некоторых случаях патология может стать свидетельством куда более серьезных проблем со здоровьем, в частности, онкологии», – комментирует ситуацию Беляева О.А., стоматолог-терапевт.

Определите симптоматику проявлений патологии

На самых начальных стадиях заболевание может вовсе остаться незамеченным. Визуальных проявлений и болевых реакций первое время не выявляется, но вы можете почувствовать общую слабость и раздражительность. По мере прогрессирования добавляется ряд симптомов, которые должны насторожить:

- опухает, отекает и увеличивается подчелюстная область: на ощупь она становится твердой, многие люди обнаруживают у себя наличие шишек или округлых новообразований в области локализации лимфоузлов,

- возникает боль и дискомфорт: они могут проявляться в периоды глотания пищи, при надавливании на воспаленные участки, при положении лежа (из-за чего у человека нарушается сон). Боли могут отдаваться в голову и в ушные области,

- поднимается температура тела: она может достигать 40 градусов,

- изменяют цвет кожные покровы: пораженные области приобретают сначала красный оттенок, потом из-за нарушения кровообращения и наличия гнойных масс могут синеть.

От начала появления заболевания до его перехода в острую стадию может пройти всего несколько дней. А упущенное время оборачивается сильной отечностью шеи и общей интоксикацией организма.

Не стоит игнорировать симптомы проявления болезни

Не стоит игнорировать симптомы проявления болезни

Несмотря на острые проявления, многие люди игнорируют заболевание или же стараются вылечить его только средствами народной медицины, не обращаясь к врачу. Тогда оно с большой долей вероятности переходит в хроническую стадию и сопровождается появлением гнойного содержимого в лимфоузлах. Такая ситуация опасна распространением инфекции на соседние ткани и органы в результате прорыва гнойника и образования абсцесса.

«У моего сына был недавно лимфаденит. Я могу предостеречь родителей: заболевание часто возникает тогда, когда вы совсем не занимаетесь закалкой детского организма и укреплением иммунитета. Поэтому, дерзайте. Хорошо еще то, что патология у детей проходит без возникновения гнойной инфекции».

Обратитесь к врачу для диагностики

Лимфаденит подчелюстной имеет определенные причины и характерные симптомы, но прежде, чем составить план лечения и указать пациенту на необходимость мер профилактики, врач назначает УЗИ для выявления гнойного содержимого, анализ крови для дифференциальной диагностики. Также дополнительно могут быть назначены пункция, бакпосев и биопсия, туберкулиновые пробы. Цель – отличить заболевание от:

- лейкоза,

- ВИЧ-инфекций,

- аутоиммунных патологий (красная волчанка),

- флегмоны,

- остеомиелита,

- кисты лица,

- гранулирующего периодонтита.

Очень важно своевременно обратиться к специалисту

Очень важно своевременно обратиться к специалисту

Некоторые пациенты при возникновении лимфаденита беспокоятся, что заболевание может быть предпосылкой к появлению злокачественной раковой опухоли. Но такие переживания напрасны, т.к. 99% процентов всех исследований на эту тему не подтверждают подобных опасений.

Часто для более детальной диагностики и определения эффективной тактики лечения пациент может быть дополнительно направлен к разнопрофильным специалистам: инфекционисту, отоларингологу, стоматологу, терапевту, фтизиатру.

Соблюдайте составленный врачом план лечения

Если вы обратились к профессиональному врачу вовремя, пока заболевание не привело к образованию гнойного экссудата и сильной интоксикации организма, вам будет назначена терапия, которая поможет купировать воспалительный процесс. А также прием антибиотиков для устранения инфекции.

Большинство из перечисленных ниже мер пациент должен будет выполнять в домашних условиях, но, естественно, под контролем специалиста:

- курс антибиотикотерапии: 7-10 дней нужно будет пить лекарства в зависимости от того, каким вирусом или бактерией была вызвана патология. Чаще всего в таких случаях могут быть назначены антибиотики пенициллиновой группы «Амоксиклав», «Аугментин», «Флемоклав»,

При лечении назначают антибиотики

При лечении назначают антибиотики - примочки с применением мазей: «Троксевазин» или мазь Вишневского, Гепариновая мазь,

- прием витаминных комплексов: в их составе обязательно должен присутствовать витамин С,

- частое теплое питье: как и в период любых простудных заболеваний, обеспечение организма чистой питьевой водой помогает в борьбе с инфекциями. Также можно пить соки из клюквы, чаи и компоты, морсы с добавлением ягод смородины и черники,

- усиление гигиены полости рта: присутствие патогенной микрофлоры будет способствовать дальнейшему развитию заболевания, именно поэтому пациент должен свести ее к минимуму при помощи систематического ежедневного ухода, антисептических полосканий настоями трав, ирригатора, ополаскивателей,

- поддержание температурного режима: больному нельзя переохлаждаться, необходимо все время находиться в тепле.

Также нужно посещать больницу для прохождения физиопроцедур, кварцевого облучения, прогревания сухим теплом и УВЧ-терапии. После того, как острые проявления пройдут, необходимо посетить стоматолога, который проведет санацию полости рта, заменит старые коронки и пломбы, вылечит кариес и пульпит, займется терапией по восстановлению кровообращения в деснах.

В запущенных случаях решайтесь на хирургическое вмешательство

Если терапия не дает результата, а также в том случае, когда в лимфоузлах появился гной, нужно решаться на оперативное вмешательство: врач использует анестезию, после чего выполнит наружный разрез в пораженной области, установит дренаж для оттока гнойного содержимого и назначит прием антибиотиков.

В тяжелых случаях может понадобиться хирургическое удаление патологии

В тяжелых случаях может понадобиться хирургическое удаление патологии

Если же пациент намеренно отказывается от таких мероприятий или вовсе избегает посещения врача, то патологический процесс может осложниться прорывом гнойного содержимого в дыхательные пути, появлением свищей в бронхах и даже в пищеводе. Также человек рискует заполучить тромбоз, флегмону, сепсис.

Примите все возможные меры профилактики

Оградить себя и своих детей от такого заболевания, как лимфаденит, несложно. Нужно только всегда внимательно относиться к состоянию своего здоровья, способствовать укреплению иммунитета. Также следите за «порядком» у себя во рту: своевременно лечите стоматологические заболевания, вовремя проходите профилактические осмотры, соблюдайте ежедневную гигиену по уходу за зубами и деснами.

Симптомы и лечение подчелюстного лимфаденита

Воспаление лимфатических узлов характерно для многих заболеваний, среди которых подчелюстной лимфаденит. Причины его возникновения, симптомы появления, методы лечения и меры профилактики.

В теле человека есть несколько основных жидкостей, постоянно циркулирующих по сосудам и не смешивающихся между собой: кровь, лимфа, ликвор (спинномозговая жидкость).

Причины возникновения подчелюстного лимфаденита

Начнем с того, что это такое? Подчелюстной лимфаденит – это воспаление лимфоузлов, расположенных под нижней челюстью, но почему же оно возникает? Недуг не наступает сам по себе, это один из симптомов какого-либо заболевания. В человеческом организме есть несколько групп лимфоузлов, отвечающих за определенные участки тела.

Подчелюстные лимфоузлы (иногда их называют шейными) отвечают за обработку лимфы головы и непосредственно ротовой полости. За обработку лимфы, омывающей голову, отвечают: надключичные, затылочные, передние ушные.

Если воспалился шейный лимфоузел, то, скорее всего, причина заключается в ротовой полости или близко расположенных органах дыхания. Основные причины болезни:

- Острая респираторная инфекция бактериальной или вирусной этиологии (ОРЗ, ОРВИ).

- Невылеченный кариес.

- Осложнения кариеса: пульпит, периодонтит.

- Гингивит.

- Пародонтит или пародонтоз.

- Острый отит.

- Острое или хроническое воспаление пазух носа: фронтит, гайморит, синусит.

- Хроническое или острое воспаление органов глотки: тонзиллит, фарингит, аденоидит.

- Травма или иное механическое повреждение.

- Сифилис, туберкулез, ВИЧ, ревматоидный артрит

Симптомы

Как правило, увеличение подчелюстных лимфоузлов происходит на фоне ОРЗ или ОРВИ, поэтому сложно выделить симптомы, но можно определить характерные признаки:

- увеличение иногда до 5-7 см в диаметре, что сильно затрудняет глотание;

- болит при пальпации (легком надавливании);

- наличие небольшого покраснения, локализующегося на “верхушке” воспаленного лимфоузла.

С прогрессированием основного заболевания, лимфоузлы становятся все более болезненными даже в состоянии покоя, уплотняются и все сильнее затрудняют глотание. Другие симптомы, такие как высокая температура, плохой аппетит, общее недомогание, скорее всего относятся к первичному заболеванию. Шейный лимфоузел может быть не сильно увеличен в размерах, не реагировать на пальпацию и вообще никак не беспокоить пациента. В этом случае необходимо проконсультироваться с оториноларингологом и стоматологом.

Шейные лимфоузлы могут воспаляться при сильном механическом воздействии. Такое происходит при резком сильном сдавливании шеи. В данном случае к основным симптомам появляется характерное образование гематомы на месте сдавливания.

При хронических инфекционных процессах лимфоузлы не сильно увеличены, не уплотнены, как правило, безболезненны при пальпации. В периоды обострения воспаление становится более выраженным. В общем анализе крови отмечается лейкоцитоз и ускоренное оседание эритроцитов (повышенное СОЭ).

Подчелюстной лимфаденит и его лечение

Взрослые и дети с одинаковой периодичностью заболевают ОРЗ и ОРВИ, поэтому и подчелюстной лимфаденит возникает одинаково часто в любом возрасте. Игнорирование симптомов чревато осложнениями. Может развиться нагноение воспаленного лимфоузла, что приведет к абсцессу и придется эвакуировать гнойное содержимое.

Проводится вскрытие абсцесса, хирургическая чистка полости или полное его удаление. Если гнойник обширный, то накладывается дренаж, через который постепенно выходит содержимое. Далее назначается антибактериальная терапия, направленная на предотвращение послеоперационных осложнений. Может быть назначена УВЧ-терапия, лечение сухим теплом или наложение согревающего компресса. Важно проводить тепловое лечение только после вскрытия гнойника, в целях ускорения заживления.

Лимфаденит может протекать в двух формах: острый (одонтогенный) и хронический (неодонтогенный). Одонтогенный подчелюстной лимфаденит лечится удалением очага инфекции:

- лечение кариеса, пульпита и периодонтита или удаление больного зуба;

- лечение пародонтита, гингивита, пародонтоза;

- лечение острого заболевания (ОРЗ, ОРВИ).

Важно проводить полную диагностику, потому что в некоторых случаях диагноз может быть установлен неправильно. Например, воспаление слюнных желез – сиалоаденит. Симптомы похожи на подчелюстной лимфаденит, но помимо этого отмечается характерная сухость во рту и наличие неприятного привкуса.

Что делать, если причину воспаления лимфоузлов установить не удается? Нужно провести доскональную дифференцированную диагностику, исключая серьезные заболевания (туберкулез, сифилис, красную волчанку). Увеличившийся лимфоузел всегда говорит о воспалительном процессе и не может выступать самостоятельным заболеванием, а значит направленного лечения быть не может. Просто не получится убрать воспаление из лимфоузла, не устранив причину, вызвавшую его.

Антибиотики

Антибиотики при подчелюстном лимфадените могут быть назначены только лечащим врачом. Очень важно получить квалифицированную помощь с полной дифференцированной диагностикой, чтобы качественно вылечить первичное заболевание. Зачастую назначаются антибиотики широкого спектра действия:

- Цефтриаксон.

- Цефиксим.

- Цефалексин.

- Амоксиклав.

- Амоксициллин.

В случае туберкулеза или сифилиса применяются противосифилитические и антитуберкулезные препараты. Применение антибиотиков оправдано только в случае бактериального происхождения заболевания. Если возбудителем стал вирус, применение антибиотиков не даст должного эффекта. Необходимо принимать противовирусные и стимулирующие иммунитет препараты.

Народные средства

С помощью народной медицины тоже невозможно вылечить подчелюстной лимфаденит. Можно облегчить состояние больного немедикаментозными методами, но это не может обеспечить должного лечения.

- имбирный чай – нужно натереть корень имбиря, залить его горячей водой и дать настояться в течение нескольких часов. Можно добавлять лимон и мед;

- настой на эхинацеи хорошо помогает снять воспаление. Ее можно принимать внутрь по 50 капель на стакан воды (200 мл). Можно накладывать компресс на место воспаления лимфоузла. Пропорции – 1:2 настойки эхинацеи к воде;

- свекольный сок обладает эффектом очищения лимфы и крови. Можно принимать его в чистом виде или в смеси с соками сельдерея, моркови, капусты и базилика;

- шиповник помогает снять основные симптомы интоксикации при инфекционном заболевании. В 100 г сухих ягод шиповника содержится свыше 2000 мг витамина C. Это мощнейший антиоксидант, способствующий улучшению работы всех систем организма.

Для лечения гингивита необходимо регулярно полоскать ротовую полость. Хорошо снимает воспаление солевой раствор в концентрации 1 столовая ложка соли, лучше йодированной, на 250 мл теплой воды. Вместо обычной воды можно использовать отвары календулы, ромашки, шалфея.

Видео: подчелюстной лимфаденит – что делать?

Профилактика

Специфической профилактики подчелюстного лимфаденита нет. Профилактические меры заключаются в недопущении развития причин, вызывающих воспаление лимфоузлов.

В периоды эпидемии ОРЗ и ОРВИ рекомендуется воздержаться от посещения мест скопления людей. Регулярные посещения стоматолога избавят от угрозы развития лимфаденита шейных лимфоузлов, связанной с кариесом.

Если рассматривать аутоиммунные заболевания, способствующие развитию подчелюстного лимфаденита, то профилактики не существует.

Дополнительные вопросы

► Какой код по МКБ-10?

Скорее всего подчелюстной лимфаденит будет указан как L-04.0 по МКБ 10 пересмотра. Дословно это означает “Острый лимфаденит лица, головы и шеи”. Обыкновенное увеличение лимфоузлов котируется как R-59, который исключает острый и хронический лимфаденит. R-59.9 – это увеличение лимфоузлов неуточненной этиологии.

► Какой врач лечит подчелюстной лимфаденит?

Чаще всего лечением занимаются терапевты, потому что с основными симптомами приходят именно к нему. Если терапевт сомневается в диагнозе, то направляет на консультацию к оториноларингологу и стоматологу.

При нормальном течении основного заболевания лимфаденит не опасен. Увеличение проходит само собой по мере выздоровления пациента. Если лимфоузлы на шее увеличены, но безболезненны при пальпации, состояние не проходит свыше полугода, то есть опасение развития опухолевого образования или онкологии. Показано проведение биопсии и исследование с помощью онкомаркеров.

Общие принципы лечения подчелюстного лимфаденита

Самым распространенным видом воспаления лимфоузлов является подчелюстной лимфаденит. По сути, заболевание не считается тяжелым, однако если оставить его без внимания, можно дождаться серьезных осложнений.

Причины и симптомы подчелюстного лимфаденита

Лимфатическая система организма связана с сердечно-сосудистой. Она предназначена для транспортирования тканевой жидкости из межтканевого пространства в кровь. Эту жидкость называют лимфой.

Основными элементами лимфатической системы являются лимфатические узлы. Они отвечают за фильтрацию в организме. Именно лимфатические узлы не дают инфекциям попадать в кровь и распространяться. Однако в том случае, когда в организм попадают вредоносные микроорганизмы, провоцируя воспаление, они накапливаются в лимфоузлах.

Подчелюстной лимфаденит является результатом попадания в организм инфекции и ее распространения. Зачастую причиной патология становятся различные воспалительные процессы в ротовой полости (хронический тонзиллит, гнойничковые поражения и тому подобное). При оседании бактерий в лимфоузлах они воспаляются и увеличиваются. Как правило, затрагиваются сразу несколько лимфоузлов.

Характерные симптомы подчелюстного лимфаденита:

- при ощупывании области под челюстью возникает боль;

- припухлость;

- покраснение слизистой ротовой полости.

При возникновении любых симптомов следует срочно обратиться к врачу. С течением болезни боль и припухлость будут усиливаться, поэтому нельзя допустить осложнений.

Диагностика лимфаденита

Чтобы выявить подчелюстной лимфаденит, нужно пройти тщательный физикальный осмотр. Врач должен оценить клиническую картину и анамнез. Целью диагностики будет выявление первичного очага воспаления и установление этиологии заболевания.

Методы диагностики подчелюстного лимфаденита:

- анализ крови;

- УЗИ лимфатических узлов;

- туберкулиновые пробы;

- рентгенография грудной клетки;

- пункция;

- бактериологический посев;

- биопсия лимфатических узлов;

- цитологическое и гистологическое исследование тканей.

При выявлении лимфаденита крайне важна дифференциальная диагностика. Поэтому нередко требуется дополнительная консультация инфекциониста, отоларинголога, гематолога, фтизиатра и хирурга.

Дифференциальная диагностика позволяет исключить:

- опухоли слюнных желез;

- флегмоны;

- метастазы злокачественных образований;

- системные болезни (лейкоз или саркоидоз);

- остеомиелит;

- диффузные патологии соединительной ткани (красная волчанка, дерматомиозит, ревматоидный артрит);

- гранулирующий периодонтит;

- кисты шеи и лица;

- ВИЧ-инфекцию.

Общие принципы лечения лимфаденита

Всегда нужно помнить, что лишь врач способен правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение. В случае с лимфаденитом, симптомы которого очень размытые, потеря времени может обернуться для пациента очень плохо.

Общая терапия лимфаденита в домашних условиях:

- Использование противовоспалительных мазей. Для лечения воспаленных лимфоузлов рекомендуется накладывать повязки с Гепариновой мазью, борным вазелином, мазью Вишневского и Троксевазином.

- Укрепление иммунной системы витаминами. При лимфадените назначают витамин С, который помогает организму справиться с воспалением. Также разрешается принимать поливитамины или увеличить количество потребляемых продуктов с витаминами (сельдерей, шпинат, петрушка, лук, квашеная капуста, киви и апельсины).

- Пить много жидкости. Пациенту рекомендуется выпивать много простой воды, чтобы организм был способен бороться с инфекцией.

- Находиться в тепле.

- Избегать переохлаждения.

- Осуществлять физиотерапию. При лимфадените назначают УВЧ и кварцевое облучение.

- Осуществлять гигиену. Если болезнь была вызвана воспалением в ротовой полости, нужно тщательно чистить язык и зубы, чтобы предотвратить распространение микробов.

- Принимать антибиотики в запущенных случаях лимфаденита.

- Хирургические манипуляции показаны в тех случаях, когда любая терапия оказывается неэффективной, а лимфатические узлы продолжаю увеличиваться.

В случае обнаружения лимфаденита на ранней стадии, достаточно антибиотиков и общих мер для полного выздоровления. Если у пациента имеется гнойное воспаление, возможно потребуется операция по выведению гноя из лимфоузла. Серьезная операция нужна при поражении нескольких лимфоузлов.

Антибиотики при лимфадените

Когда подчелюстной лимфаденит переходит в запущенную стадию, побороть его можно только путем приема антибиотиков. Однако нужно помнить, что антибиотики помогают избавиться от инфекции, а не от воспаления в лимфоузлах. Выбирать антибиотик должен только врач, который провел тщательное обследование.

В случае воспаления подчелюстных лимфоузлов нужно обращаться к опытному специалисту, который сможет точно установить диагноз. Самолечение в этом случае абсолютно недопустимо, ведь если природа патологии будет вирусной, грибковой или паразитарной, антибиотики не помогут.

Чаще всего при лимфадените назначают такие антибиотики:

- Ампициллин;

- Флемоксин;

- Амоксиклав;

- Амоксициллин;

- Цефтриаксон;

- Цефтазидим.

Народная медицина против подчелюстного лимфаденита

Рецепты народной медицины рекомендованы только в качестве вспомогательной терапии. Вылечить подчелюстной лимфаденит исключительно с помощью народной медицины невозможно. Однако она может значительно облегчить состояние больного.

Какие компрессы разрешены при лимфадените:

- Эхинацея. Одним из лучших при лимфадените считается компресс с настойкой эхинацеи. Ее разводят в теплой воде в соотношении 1:2. Затем раствором смачивают бинт и прикладывают его к воспаленной области. Такой компресс рекомендуется ставить на ночь, обмотав шею теплым шарфом или платком.

- Лук. Головку репчатого лука нужно запечь в духовке (15 минут). После приготовления следует снять кожуру и растолочь мякоть, добавив в нее столовую ложку аптечного дегтя. Смесь прикладывают к воспалению на ночь.

- Травяной сбор. Для этого компресса берут листья ореха, зверобой, тысячелистник и омелу. В стакан воды добавляют по чайной ложке каждого средства и варят несколько минут. После остывания можно смочить бинт отваром и приложить компресс на ночь. Курс лечения должен составлять 14 дней.

- Мята. Свежие листья мяты измельчают до состояния кашицы, которую прикладывают в области воспаления и закрепляют бинтом. Подобный компресс можно делать из листьев одуванчика.

- Нутряной жир. На водяной бане растапливают 200 г жира, добавляют к нему три столовые ложки измельченной травы норичника. Смесь томить на водяной бане четыре часа. В горячем состоянии смесь фильтруют и переливают в стеклянную тару. Хранить в холодильнике. Средство прикладывают к воспаленным лимфоузлам по три раза в сутки.

- Цикорий. Корень цикория измельчают, заливают кипяченой водой. После двадцатиминутного настаивания смесь нужно растолочь и вылить излишки воды. Затем смесь выкладывают на марлевую салфетку и прикладывают к пораженному участку на два часа ежедневно. Компресс закрепляют пленкой.

Народные советы

Иногда при лимфадените помогает настойка из побегов сосны. Необходимо добавить в три литра воды стакан сахара и побеги сосны (двухлитровую банку). Все это нужно варить два часа на медленном огне, затем процедить и варить еще два часа. Выпивать по столовой ложке после еды. Курс лечения составляет месяц.

Не стоит забывать о целебных травах. Для приготовления средства нужно смешать двудомную крапиву (1 часть), шишки хмеля (1), тысячелистник (1), полевой хвощ (3) и душицу (1). Чтобы приготовить одну дозу, нужно смешать столовую ложку полученной смеси и 0,3 л воды, затем прогревать на водяной бане 15 минут. Средство процедить и выпить тремя частями в сутки.

Чтобы укрепить иммунитет в период болезни, можно регулярно делать полезные напитки на основе черники, смородины и клюквы. Ягоды нужно растолочь в стакане и размешать с водой. Перед приемом нужно дать напитку настояться.

Настойка из чеснока является натуральным антисептиком. Чтобы его приготовить, следует покрошить две головки чеснока и залить литром горячей воды (не кипятка). Настой требуется настаивать три дня, регулярно перемешивая. Выпивать по чайной ложке три раза в день.

Подчелюстной лимфаденит у детей

Терапия подчелюстного лимфаденита у детей проводится по аналогичной схеме. Примечательно, что у детей нагноение лимфатических узлов случается редко. Чаще всего увеличение узлов сопровождает другие инфекционные болезни. Основная цель лечения – устранить причину воспаления. Конкретно лимфаденит лечат лишь в том случае, когда имеется сильный дискомфорт.

Подчелюстной лимфаденит у детей нередко становится хроническим. В такой ситуации важно обнаружить скрытый источник инфекции и блокировать его. Частой причиной воспаления лимфоузлов у детей становится инфекционный мононуклеоз. В этом случае специальное лечение воспаления не требуется.

Детям с лимфаденитом нужно укреплять иммунитет. Ребенку прописывают поливитамины, проводят закаливание. Однако нужно помнить, что закаливание нельзя осуществлять в период обострения.

Классификация детского лимфаденита

Медицина различает специфический и неспецифический лимфаденит (в зависимости от причины). Заболевание может иметь острое течение (2 недели), подострое (2-4 недели) и хроническое. В зависимости от этиологии разделяют одонтогенный лимфаденит (обусловленный патологией зубочелюстной системы) и неодонтогенный.

По характеру изменения лимфоузлов различают серозные, некротические и гнойные лимфадениты. Если говорить об очаге поражения, бывают региональные и генерализованные. Подчелюстной лимфаденит относится к региональным, как и шейные, подмышечные, паховые и другие.

Симптоматика

Чаще всего у детей воспаляются именно подчелюстные и шейные лимфоузлы, реже подмышечные и паховые. Острый неспецифический лимфаденит вызывает увеличение лимфоузлов, они приобретают плотную и эластичную структуру. Ребенок начинает страдать от боли, но температура не повышается. Кожа над пораженными участками не меняется. Хронический лимфаденит у детей провоцирует постоянное увеличение узлов, они ограничены в подвижности, имеют плотную структуру, безболезненны.

При переходе от острой стадии к гнойной симптомы приобретают выраженный характер. Самочувствие ребенка резко ухудшается, возникают симптомы интоксикации (озноб, повышение температуры, слабость, головные боли, нарушение сна). В области лимфоузлов появляются тянущие боли, отечность и гиперемия.

Нужно помнить, что без лечения подчелюстной лимфаденит осложняется аденофлегмонами. Гнойное воспаление распространяется за пределы лимфоузла. Аденофлегмоны, в свою очередь, осложняются тромбозом и сепсисом.

Лечение подчелюстного лимфаденита у детей

Терапия лимфаденита зависит от стадии и типа болезни, а также от степени интоксикации. Врач должен купировать воспаление в лимфоузлах, а также найти и устранить первичный очаг инфекции.

Острый серозный или хронический лимфаденит требуют консервативного подхода. Для этих целей назначают антибиотики (макролиды, пенициллины, цефалоспорины), десенсибилизирующие препараты. Местное воздействие подразумевает компрессы и физиопроцедуры.

Нередко детям при лимфадените назначают общеукрепляющие препараты (витамины, кальция глюконат, иммуностимуляторы). Если терапия оказывается неэффективной, либо болезнь перейдет в острую стадию, следует госпитализировать ребенка и дренировать гнойный очаг.

При некротическом лимфадените у детей нужно осуществить кюретаж полости, иногда даже требуется удаление лимфоузла. На период реабилитации назначают противовоспалительные и дезинтасикационные препараты. Специфический туберкулезный лимфаденит у детей лечат в специализированных учреждениях.

Профилактика и прогноз

При своевременном лечении подчелюстного лимфаденита прогноз почти всегда благоприятный. Когда болезнь приобретает хронический характер, лимфоидная ткань может заменяться на соединительную, может развиться нарушение оттока лимфы в пораженной области. Чтобы никогда не знать проблем с лимфоузлами, достаточно выполнять некоторые простые правила.

Профилактические меры от лимфаденита:

- Соблюдать правила гигиены (руки, ротовая полость).

- Регулярно посещать стоматолога, исключать кариес, гингивит, грибковые поражения.

- Избегать повреждений кожи (трещин, ран, царапин).

- Обрабатывать все травмы специальными средствами.

Профилактика лимфаденита заключается в устранении инфекций, своевременном лечении зубов и травм (кожи и слизистой). Немаловажно также повышать общую и местную сопротивляемость организма.

Причины, симптомы, лечение и профилактика подчелюстного лимфаденита у детей и взрослых

Лимфатическая система играет важную роль в организме человека. Она участвует не только в его очищении, но и в транспортировке иммунных клеток к очагу воспаления, доставке липофильных лекарств к патологическому участку. Система состоит из множества капилляров, сосудов, узлов, стволов и протоков. Узлы служат своеобразным фильтром на пути у болезнетворных агентов. Если таких микроорганизмов много, может произойти воспаление лимфатического узла. Оно возникает в разных анатомических областях. Разберем подробно подчелюстной лимфаденит — воспаление региональных узлов.

Основные причины возникновения заболевания

Лимфатические узлы выполняют функцию барьера. Они преграждают путь бактериям и вирусам, которые проникли в организм. Подчелюстной тип лимфаденита у детей и взрослых возникает в случае, когда лимфоузлы начинают активно бороться с инфекционным агентом. Узлы подчелюстной области очищают лимфу головы и ротовой полости.

Лимфатические узлы выполняют функцию барьера. Они преграждают путь бактериям и вирусам, которые проникли в организм. Подчелюстной тип лимфаденита у детей и взрослых возникает в случае, когда лимфоузлы начинают активно бороться с инфекционным агентом. Узлы подчелюстной области очищают лимфу головы и ротовой полости.

Основные причины развития подчелюстного лимфаденита:

- кариес;

- ОРВИ;

- бактериальная инфекция;

- отит;

- пародонтит;

- пульпит, периодонтит;

- гингивит;

- воспаление носовых пазух;

- любое механическое повреждение области головы и рта;

- вторичное поражение лимфатических узлов вследствие сифилиса, туберкулеза, ревматоидный артрит;

- снижение иммунитета;

- онкологические заболевания;

- у маленьких детей увеличению лимфоузлов способствует прорезывание зубов.

Разновидности и симптомы

Существуют 2 формы болезни — острая и хроническая. Первый – наиболее тяжелый вариант лимфаденита. Острый вариант заболевания характеризуется воспалением нескольких узлов одновременно. В этом случае речь идет о гнойном процессе, который перемещается по лимфотоку. Возможен прорыв узла и распространение инфекции по всем органам и системам. Длительность течения заболевания, как правило, составляет около 2-х недель.

Существуют 2 формы болезни — острая и хроническая. Первый – наиболее тяжелый вариант лимфаденита. Острый вариант заболевания характеризуется воспалением нескольких узлов одновременно. В этом случае речь идет о гнойном процессе, который перемещается по лимфотоку. Возможен прорыв узла и распространение инфекции по всем органам и системам. Длительность течения заболевания, как правило, составляет около 2-х недель.

Общим симптомом для острого и хронического процесса является увеличение узлов (на фото показан поднижнечелюстной воспалительный процесс слева у ребенка). Возможно возникновение болезненности. Через некоторое время эти признаки становятся более выраженными. К первым проявлениям присоединяется отек близлежащих тканей.

Острая форма

Лимфаденит всегда характеризуется болезненностью воспаленных узлов, их подвижностью и плотной структурой. Наблюдаются локальный отек и покраснение тканей. Если это гнойная форма, происходит деструкция лимфоузла (при серозной этого не наблюдается). Он перестает выполнять свою работу и становится источником новой инфекции.

Основными симптомами острого подчелюстного лимфаденита являются:

- сильная боль, которая усиливается при надавливании на место воспаления;

- повышение температуры тела;

- нарастание симптомов интоксикации: слабость, снижение аппетита, головная боль;

- ощущение дискомфорта при жевании;

- тошнота;

- уменьшение или прекращение подвижности узла.

Хроническая форма

При подчелюстном хроническом лимфадените увеличение узлов наблюдается периодически. Отмечается небольшое повышение температуры тела. Лимфоузлы остаются подвижными, их болезненность незначительна. В таком случае необходимо срочно обращаться к врачу.

Хроническая форма — последствие острой при отсутствии своевременного лечения. Такое воспаление формируется и на фоне длительного заболевания, например, онкологического. Оперативное вмешательство может стать причиной хронизации лимфаденита. Длительность течения заболевания — более 4 недель.

Диагностические методы

При увеличении или воспалении лимфоузлов рекомендуется в первую очередь посетить врача-терапевта. Диагноз «лимфаденит» ставится в зависимости от внешних проявления и данных собранного анамнеза. Врач обращает внимание, есть ли во рту признаки воспаления.

Для уточнения агента, вызвавшего воспалительный процесс, требуются консультации узких специалистов (инфекциониста, онколога, фтизиатра) и назначаются дополнительные методы обследования:

Ультразвуковое исследование используют для определения количества пораженных узлов и выявления возможного онкологического процесса. В лимфоузлах диагностируются анэхогенные участки, которые могут перерождаться в абсцессы. При обычном лимфадените кровеносные сосуды расширены в узлах, а при наличии метастазов они остаются без изменений.

Ультразвуковое исследование используют для определения количества пораженных узлов и выявления возможного онкологического процесса. В лимфоузлах диагностируются анэхогенные участки, которые могут перерождаться в абсцессы. При обычном лимфадените кровеносные сосуды расширены в узлах, а при наличии метастазов они остаются без изменений.- Общий анализ крови. О воспалительном процессе в организме свидетельствует повышение уровня СОЭ, лейкоцитов. Для определения возбудителя обязательны показатели моноцитов (более 9% — грибок или вирус, менее 2% — инфекция в самом лимфоузле), нейтрофилов (более 72% — бактерии), лимфоцитов (более 40% — вирус).

- Рентген позволяет оценить состояние глубоко расположенных лимфатических узлов. При туберкулезе в лимфоузлах могут обнаружиться кальцинаты.

- Компьютерная томография — более информативный метод. При исследовании используется контрастное вещество. КТ позволяет определить наличие гнойного процесса и уточнить его локализацию.

- Биопсия назначается при подозрении на онкологию. Это болезненная процедура, которая имеет ряд противопоказаний. С ее помощью выявляют раковые клетки и возбудителей неспецифического лимфаденита. Материалы направляют на бакпосев.

Способы лечения подчелюстного лимфаденита

Используется консервативный метод терапии, основанный на приеме лекарственных препаратов, а также народные средства.

Медикаментозная терапия

Существуют средства общего и местного действия. Для достижения быстрого эффекта назначается комплексная терапия. Лечение лимфаденита (острого или затяжного) у взрослых и детей проходит практически по одной схеме, различаются только дозировки препаратов. Все мероприятия направлены на устранение причин патологии. Главные методы первичного лечения — санация полости рта, устранение кариеса.

При бактериальной природе заболевания назначаются антибиотики:

- Сумамед. Дозировка зависит от возраста пациента и формы выпуска препарата. Ребенку от 6 месяцев до 3 лет назначают суспензию 1 раз в сутки за час до или через два часа после еды. Дозировка зависит от массы тела (10 мг на 1 кг). Максимальная суточная доза не должна превышать 500 мг. Капсулы и таблетки назначают взрослым и детям старше 12 лет. Порядок приема и суточная норма — такие же, как и при использовании суспензии. Курс — 3 дня.

- Амоксициллин. Взрослым и детям старше 10 лет назначается разовая доза 250-500 мг. Дети от 5 до 10 лет принимают по 250 мг. Малыши в возрасте 2-5 лет — 125 мг, до 24 месяцев — 20 мг/кг. Интервал между приемами — 8 часов.

Аугментин. Пациентам старше 18 лет — по 250 мг 3 раза в сутки, детям от 12 лет — по 125 мг 3 раза в сутки. Малыши с 3 месяцев до 12 лет принимают антибиотик в виде суспензии. Дозировка зависит от массы тела.

Аугментин. Пациентам старше 18 лет — по 250 мг 3 раза в сутки, детям от 12 лет — по 125 мг 3 раза в сутки. Малыши с 3 месяцев до 12 лет принимают антибиотик в виде суспензии. Дозировка зависит от массы тела.

При вирусной природе заболевания назначение антибиотиков нецелесообразно. Врач назначает противовирусные лекарства:

- Ацикловир (по 200-500 мг 3-4 раза в день, курс — 10 суток);

- Римантадин (до 5 лет — по 5 мг/кг 1 раз в сутки, лицам старше 10 лет — по 100 мг 2 раза в сутки).

Возможно назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как Нимесил и Кеторолак.

Рекомендуется использование медикаментов наружного действия. К ним относятся:

- гепариновая мазь — усиливает приток крови к воспаленному участку, тем самым устраняя застойные явления;

- ихтиловая мазь (обладает антимикробными свойствами);

- линимент Вишневского (антимикробный препарат).

Гели и мази с противовоспалительными компонентами облегчают боль и уменьшают отек.

Народные средства

В домашних условиях возможно лечение лимфаденита любого типа с помощью народных средств. Такие методы применяют для снижения воспалительных процессов, однако необходимо сочетать их с традиционной медициной. Народные лекарства наиболее эффективны на ранних стадиях болезни.

настой из корней одуванчика — 10 г измельченного растения залить 1 ст. кипятка, настаивать 4 часа, давать по 1 ст.л. 3-4 раза в день;

настой из корней одуванчика — 10 г измельченного растения залить 1 ст. кипятка, настаивать 4 часа, давать по 1 ст.л. 3-4 раза в день;- 3 ст.л. сухих цветков крапивы залить 1 л горячей воды, настоять 2 часа, пить по 100 мл 2 раза в сутки — такое средство помогает вывести токсины;

- сок алоэ обладает противомикробным эффектом — 100 г смешать с 200 г меда, настаивать сутки, принимать по 1-2 ч.л. 2 раза в сутки;

- настой эхинацеи активизирует иммунитет, повышая его устойчивость к болезнетворным микроорганизмам — 100 г сухих и измельченных корней залить 500 мл спирта (60% раствор), настаивать 14 дней, применять наружно и внутрь (взрослые — 20-40 капель на 100 мл воды 2 раза в сутки, дети — 5-10 капель на 100 мл воды 1 раз в день);

- смешать по 1 части сушеной крапивы, тысячелистника, шишек хмеля, душицы и 3 части хвоща полевого, 1 ст.л. сбора залить 300 мл воды, томить на водяной бане 15 минут, пить по 100 мл за полчаса до еды 3 раза в день;

- настой из листьев омелы для компрессов — 1 ст.л. сухих листьев залить 300 мл воды, 20 минут держать на водяной бане, остывшим настоем пропитать марлевую салфетку, держать 2 часа на воспаленном участке под клеенкой;

- настой на основе сбора полыни, душицы, мяты перечной, листьев и побегов малины, липового цвета, травы лабазника, корня одуванчика — измельченные растения высушить и смешать в равных пропорциях, 2 ст.л. смеси залить 500 мл кипятка, настаивать в термосе 8 часов, пить по 100 мл 5 раз в день;

- листья грецкого ореха измельчить, залить кипятком и держать 20 минут, массу завернуть в салфетку, приложить к патологическому участку, оставить на 2 часа — компресс делать дважды в сутки.

Профилактика

Меры профилактики для предупреждения заболевания:

- своевременное лечение кариеса;

- предупреждение травматизации кожи в области головы;

- недопущение инфицирования раневой поверхности;

- своевременное и адекватное лечение ангины, тонзиллита, воспаления носовых пазух;

- профилактическая диагностика туберкулеза, сифилиса;

- своевременное выявление онкологических заболеваний.

Источники:

http://stomaget.ru/bolezni/chelyusti/podchelyustnoj-limfadenit

http://azbukazubov.com/stomatolog/okklyuziya/podchelyustnoy-limfadenit.html

http://ultrasmile.ru/podcheljustnoj-limfadenit/

http://infozuby.ru/podchelyustnoy-limfadenit-simptomy-lechenie.html

http://createsmile.ru/podchelyustnoj-limfadenit/

http://azbukazubov.com/stomatolog/okklyuziya/podchelyustnoy-limfadenit.html

http://dentazone.ru/rot/drugie-bolezni/privkus-soli-vo-rtu.html

При лечении назначают антибиотики

При лечении назначают антибиотики